2022年12月9日に、75歳以上から加入する後期高齢者医療制度の保険料が、2024年度から上昇する試算が厚生労働省から発表されました。上昇額としては5,000円を超えると試算されています。

医療保険制度は2年毎に見直されており、厚生労働省が2022年12月9日に後期高齢者医療制度見直しの影響額を公表しました。これは後期高齢者医療保険制度への拠出金を負担する現役世代の負担軽減を目的としたもので、75歳以上の高所得者へ負担増を求めています。

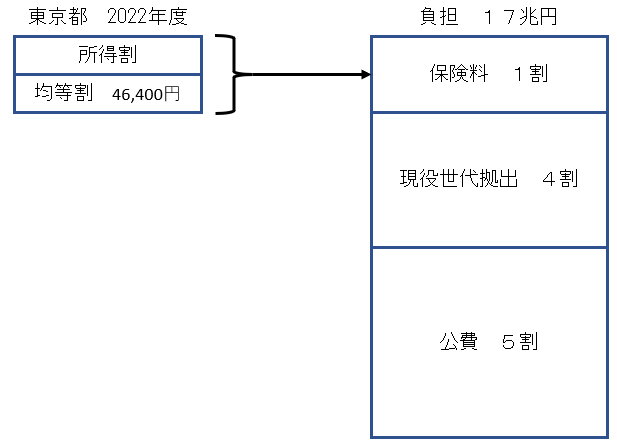

(詳細は下方に概念図としてまとめています)

後期高齢者医療保険制度は2008年度にスタートしており、当時と2022年度を比較すると、後期高齢者一人当たりの保険料は2割増えた一方、現役世代の拠出金は7割増えています。

保険料は年間で5千円超の引上げ

後期高齢者医療保険料は「所得割(所得に応じて支払う)」と「均等割(加入者全員が支払う)」で構成されており、「所得割」を2年間かけて引き上げる内容となっています。

目的としては下記のとおりとなります。

・現役世代の負担軽減

・出産育児一時金の引上げに伴う財源の一部拠出(2023年度に「42万円から50万円程度に引上げ」) ※現在は大半を現役世代が負担しています。

厚生労働省の方針としては

・65歳~74歳の前期高齢者の所得水準の高い現役世代の拠出増

・所得水準の高い加入者の多い大企業の拠出増

があります。

保険料の仕組みと保険金(医療費)の負担について

後期高齢者の医療費負担額は17兆円となっており、後期高齢者が負担する保険料では、そのうちの1割しか賄えていません。一方現役世代の健康保険組合が後期高齢者医療へ拠出(支援)した額の割合が4割となっており、この拠出は、現役世代の健康保険組合の財政を圧迫する要因にもなっています。

※「均等割」は都道府県により負担額が異なります。

支出の増加については介護保険を参考にして支出の増加が同水準とする仕組みとすることになっています。

厚生労働省の試算額について

厚生労働省の試算した改正後の後期高齢者保険料は下記のとおりとなります。

【年間保険料額(一人あたり)】2024年度、2025年度

| 年収 | 2024年度 | 増加額 | 2025年度 | 増加額 | 2年度分の増加合計額 |

| 1100万円 | 73万円 | 6万円 | 80万円 | 7万円 | 13万円(月5千円超) |

| 400万円 | 23万1300円 | 1万4000円 | 23万1300円 | 変わらず | 1万4000円 |

| 200万円 | 8万6800円 | 変わらず | 9万700円 | 3900円 | 3900円 |

| 80万円 | 1万5100円 | 変わらず | 変わらず | 変わらず | 変わらず |

| 平均 | 8万6100円 | 4100円 | 8万7200円 | 1100円 | 5100円 |

年収153万円超の人が収入に応じて負担する「所得割」部分が増加するため、上記表では、年収200万円から上の場合が負担増となっています。

負担増加となる後期高齢者は約4割であり、年間の上限額も約80万円となり、従来より14万円の上昇となります。

2024年度、2025年度の改正について

後期後継者医療保険制度の改正については、現役世代の負担を軽減させると同時に、出産育児一時金の拡充を図るものとなっています。一方で17兆円に及ぶ支出(医療費)については有効な対策について触れられていません。高齢化の進む日本において医療費の抑制は大事な問題であるが、「かかりつけ医制度」なども進展がなく、また後期高齢者の窓口負担が2022年10月に窓口負担を2割としたばかりであり、さらなる負担の増加にはなかなか賛同を得られない下地が形成されているものと思われます。

https://twitter.com/largent_hanasi

コメント