2022年9月29日の日本経済新聞に「国民年金底上げ探る」として以下のような記事がでました。

全ての国民が加入する基礎年金(国民年金)の給付抑制策「マクロ経済スライド」を予定より早く止める検討が10月にも始まる。公的年金は少子高齢化で負担と給付の関係が崩れていくため、マクロ経済スライドの仕組みで、実質的に年金給付を減らして制度維持を図るものでした。5年に一度の財政検証では基礎年金の給付を46年度までまで減らし続ける必要があるとの見方が出ていた。

国民年金の給付水準は20歳から60歳までの40年間、月1万6590円の保険料を納めると、現行水準(2022年度)では月に6万4816円の給付となっているが、この水準が3割弱減る可能性がある。

この水準低下を補うために

・厚生年金(会社員が加入)や国庫負担金で穴埋めする想定。

・適正な負担と給付のあり方について、国民的な議論が必要。

というような内容でした。

<低下する水準>

現状のままでは国民(基礎)年金の受給水準は、2046年度に2019年度の水準に比較して約3割減る試算がある。

そこで「年金の仕組み」について理解を深めて、厚生年金のあり方について考えられるようにしましょう。

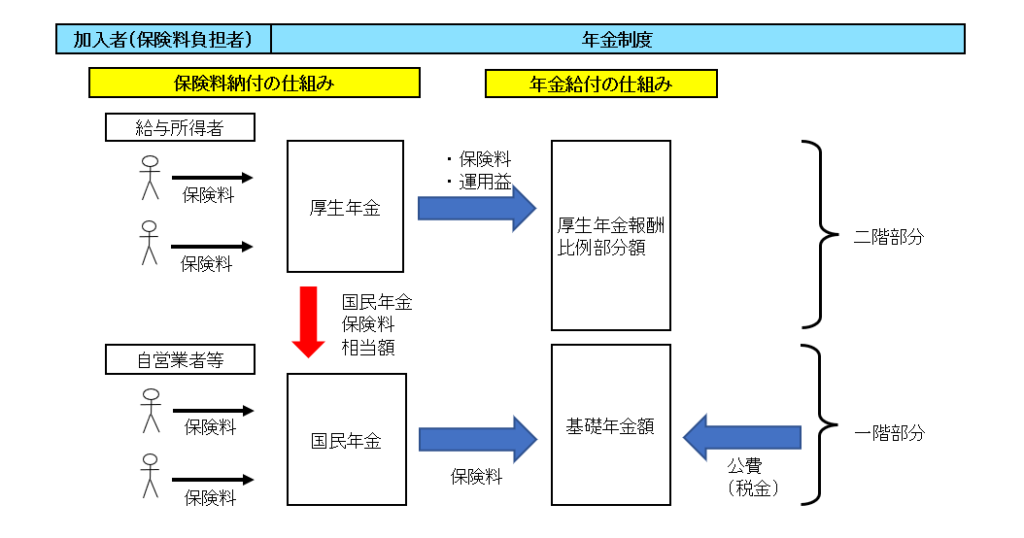

各年金の加入者が保険料を負担します。厚生年金加入者の国民年金保険料相当額は、集められた厚生年金保険料から、国民年金に渡されています。

参考:日本年金機構ホームページ より

・ 国民年金第3号被保険者の保険料について|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

・ 厚生年金保険に加入していますが、国民年金の保険料はどのようになっていますか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

※色々な年金についての情報があります。一度のぞいてください。

2.基礎年金の年金給付

年金の給付は

・一階部分に当たる基礎年金部分は国民年金保険料と、その運用益があてられます。ただ、これだけでは不足するため公費(税金)で約5割部分が補填されています。

3.公的年金制度の歴史

| 年 | 出来事 | 内容 |

| 1954 S29 | 厚生年金法全面改正 | 老齢厚生年金給付開始 →厚生年金が定額部分と報酬比例部分の二階建ての年金給付構造になりました |

| 1961 S36 | 国民年金制度創設 | 国民皆年金体制スタート →1961年4月から保険料の徴収と福祉年金の支給が始められました |

| 1965 S40 | 厚生年金水準の改善 | 月額1万円年金の実現 厚生年金基金創設 |

| 1966 S41 | 国民年金水準の改善 | 月額夫婦1万円年金の実現 |

| 1969 S44 | 年金水準の改善 | 厚生年金標準額2万円。国民年金夫婦2万円 |

| 1985 S60 | 基礎年金制度の創設 | |

| 1989 H1 | 完全物価スライド制導入 | 学生の国民年金制度の強制加入 |

| 1994 H6 | 65歳への年金支給年齢の引上げ | 定額部分(基礎年金)の引上げ |

| 1996 H8 | JR、JT、NTTの共済を厚生年金に統合 | |

| 2000 H12 | 老齢厚生年金報酬比例部分65歳への引上げ | 年金額引上方式の変更 |

| 2001 H13 | 農林漁業団体職員共済組合の厚生年金への統合 | |

| 2004 H16 | 年金改革法が成立 主な改正点 (1)13.58%の厚生年金保険料を10月から毎年0.354%ずつ引上げ、17年に18.30%(労使折半)になったところで固定 (2)年金給付は負担の範囲内でバランスがとれるようにする。現役男子の平均的な手取り収入の59.3%の所得代替率となっている標準的な年金を、マクロ経済スライドにより23年度に50.2%まで抑制するが、最低50%の水準は保障 (3)基礎年金の国庫負担を04年度から5年かけて2分の1に引上げる。こうした改革や積立金の計画的な取り崩しによって年金財政は今後100年間は安定するとしている。 | 与党が年金「100年安心」と喧伝 この改正では将来の出生率を1.39と想定しているが、現在ではそれを下回っています 参考: 給付水準の将来見通し | いっしょに検証! 公的年金 | 厚生労働省 (mhlw.go.jp) <日本年金機構ホームページ> |

| 2015 H27 | マクロ経済スライドの始動 | これまでマクロ経済スライドの発動は停止されていました |

コメント