友人がなくなったり、親が亡くなったりした時に、ふと自分の死を意識したりします。

そのときに「親が亡くなったときに困った」「自分に何かあったときに財産は子供にだけ財産を残したい」「子供がいない夫婦だから兄弟に遺産を残したくない」「争族にならないようにしたい」などと考えたりします。

そのようなことを考えたときのために遺言書についてまとめてみました。

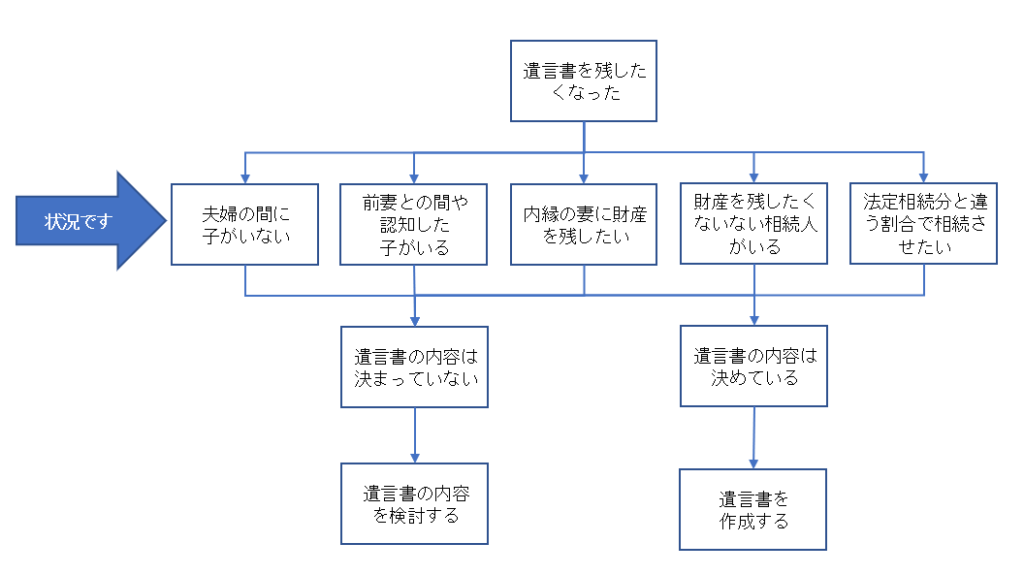

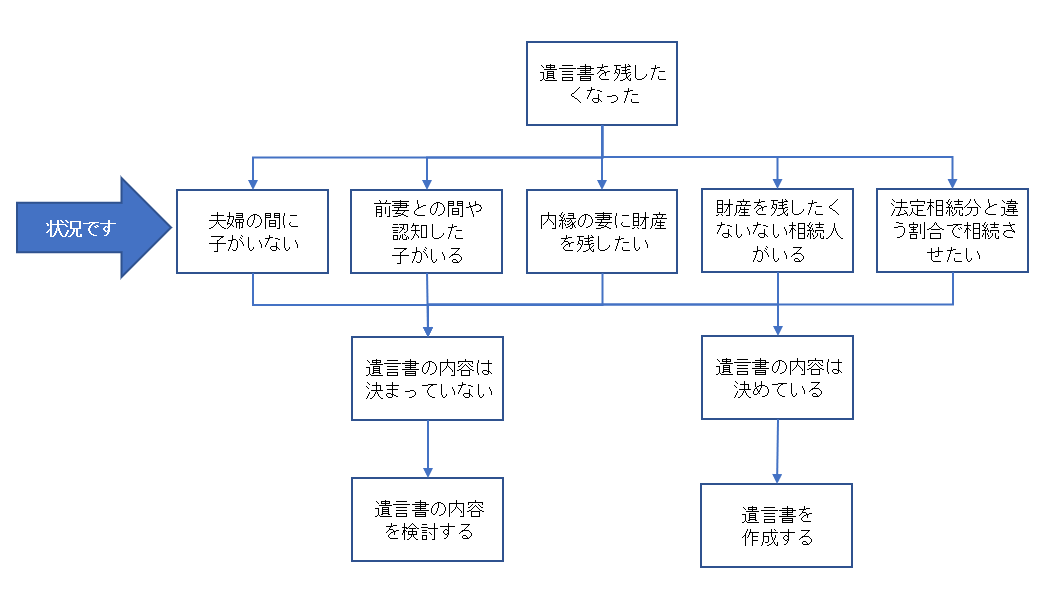

遺言書を残した方が良い状況

夫婦の間に子がいない

子がいない夫婦の一方がいなかった場合に相続人となるのは

a.亡くなった人の親(直系尊属)が生きている場合

・配偶者

・亡くなった人の親(直系尊属)

b.亡くなった人の親(直系尊属)が亡くなっている場合

・配偶者

・亡くなった人の兄弟姉妹

c.亡くなった人の親(直系尊属)と配偶者が亡くなっている場合

・亡くなった人の兄弟姉妹

これらの場合でa.b.の場合で配偶者に全財産を相続させたいときは、遺言書を残して相続時の配偶者の負担を軽減しましょう。

前妻との間に子がいる、認知した子がいる

前妻との間の子がいたり、認知した子がいる場合、これらの子供は直系血族の子にあたり、後妻の子と同様に相続する権利があります。これらの子供と現在の配偶者である後妻とその子供たちの間で、遺産分割でのトラブルになる可能性があるような場合には、遺言者の意思を伝えて、遺産分割のトラブルを事前に回避するために遺言書を用意したほうがよいでしょう。

内縁の妻に財産を残したい

内縁関係の夫婦間には遺産相続の権利がありません。内縁の妻や夫に遺産を残したい場合は遺言書が必要になります。

「財産を相続させたくない相続人がいる」「相続人に法定相続分と違う割合で相続させたい」「ゆかりの人や団体に財産を寄贈(寄附)したい」場合

法定相続分と違う割合で相続させたいときは、遺言書で遺言者の想いを伝え、具体的に相続割合を残すことが必要です。この場合には、相続人の遺留分に配慮した内容にします。また相続人以外に遺産を渡したいときは、遺言書がないと実現できませんので遺言書は必ず必要です。遺言による寄贈(寄附)の場合には、一般に寄贈(寄附)先に事前確認が必要がありますので注意が必要です。

遺言書の種類

遺言書にはいくつかの種類があります。それぞれの特徴を理解して、ご自分に合った方法で遺言書を残しましょう。

自筆証書遺言

遺言者が手書きで作成する遺言書のことを自筆証書遺言と言います。自宅で保管されることが多く、紛失したり、捨てられたり、改ざんされるおそれもあります。

自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言のトラブルを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、自筆証書遺言が法務局で保管できます。法務局で保管した自筆証書遺言は、遺言実行時に家庭裁判所による検認の必要がありません。また法務局が定める様式で作成することになるため、作成上の不備で無効になるリスクも軽減されます。

「自筆証書遺言書保管制度」の詳細は下記のとおりです。

① 遺言書の保管申請(予約が必要)

ア.手続きができる人

・遺言者本人

イ.手続き

・遺言保管所を次の中から決める

a.遺言者の住所地

b.遺言者の本籍地

c.遺言者が有する不動産の所在地のいずれかにある遺書保管所

※追加で保管の申請をする場合は、最初に保管申請を行った遺言書保管所が申諸先となる。

ウ.必要書類

・自筆証書遺言書

・保管申請書

エ.添付書類

・住民票の写し等

オ.本人確認に必要な書類(提示のみ)

・官公署から発行された丘写真付きの身分証明書

カ.手数料

・遺言書1通につき3,900円

② 遺言書の閲覧の請求(予約が必要)

ア.手続きができる人

・遺言者本人

イ.手続き

・モニター閲覧:全国どこの遺言書保管でも関覧の請求が可能

・原本閲覧:遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ閲覧の請求が可能

ウ.必要書類

・閲覧の請求書

エ.添付書類

・なし

オ.本人確認に必要な書類(提示のみ)

・官公署から発行された丘写真付きの身分証明書

カ.手数料

・モニター閲覧1回につき1,400円

・原本閲覧1回につき1,700円

③ 保管申請の撤回(予約が必要)

ア.手続きができる人

・遺言者本人

イ.手続き

・遺言書の原本が保物されている遺言書保管所でのみ保管申請の撤回が可能

ウ.必要書類

・撤回書

・遺言者の氏名や住所等に変更があり、「④変更の届出」を行っていない場合は変更事項を証する書面が必要

エ.添付書類

・なし

オ.本人確認に必要な書類(提示のみ)

・官公署から発行された丘写真付きの身分証明書

カ.手数料

・不要

④ 変更の届出(遺言書保管所で手続きを行う場合のみ予約が必要)

<下記に変更が生じた場合>

・遺言者の氏名、出生の年月日、住所、本籍(または国籍)および筆頭者

・遺言書に記載した受遺者・遺言執行者等の氏名または名称および住所等

・死亡時通知(後述)を希望していた場合、その通知対象者として指定した人

ア.手続きができる人

・遺言者本人

・遺言者の親権者や成年後見人等の法定代理人

イ.手続き

・全国どこの遺言書保管所でも手続き可能。また郵送での手続きも可能

ウ.必要書類

・届出書

エ.添付書類

・住民第の写し、戸籍謄本等

オ.本人確認に必要な書類(提示のみ)

・不要

カ.手数料

・不要

< 詳細は法務省のホームページを参照してください >

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え、公証人が遺言書の書面を作成してもらうことになります。作成した遺言書は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

なお公正証書遺言の作成には費用がかかります。公証人手数料令に定められた公証人の手数料と、証人になってもらう人への日当等が必要になります。

証人には客観性が必要なため、未成年者、推定相続人や受遺者およびその配偶者並びに直系血族等は証人になることができません。証人には遺言の内容を知られてしまうため、信頼のおける証人が見つからない場合は、司法書士や弁護士に依頼することもできます。

<詳細は「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」(下記)は「日本公証人連合会のホームページ」を参照してください>

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらう一方公証人、証人、相続人を含め、遺言者以外には内容を見ることができないものです。このように遺言者以外に遺言内容を「秘密」にすることができる形式の遺言書です。

遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にし、遺言内容は誰にも明らかにせず、秘密にすることができます。

特別方式

・緊急時遺言

・隔絶地遺言

特別方式の遺言書とは、死期が目の前に迫ってきたときや、船の中で遺言書を作成したい状況になったときに利用できる特別方式での遺言状作成があります。ただ遺言作成より遺言者が6ヵ月後まで生きていた場合は、遺言書の内容は無効となります。

<一般臨終遺言(危急時遺言)>

疫病やその他の有事によって死が迫っている状況で行う遺言形式で遺言者にのみ死が迫っている時に利用できます。

3人以上の証人に遺言者が口頭で遺言内容を説明し、それを文章にすることで遺言が成立します。だだ、遺言書作成日から20日以内に裁判所に対して確認請求をしないと効力が消えてしまうのでご注意ください。

<難船臨終遺言(危急時遺言)>

船や飛行機の事故などが原因で死が迫っている時に行う遺言です。証人も含め周りに死の恐れがある時に利用できます。

2人以上の証人に遺言者が口頭で遺言内容を説明し、それを文章に書き起こすことで遺言として成立します。

一時臨終遺言と違い20日以内という制限はありませんが、遅滞なく確認請求を受けることになります。

<一般隔絶地遺言(隔絶地遺言)>

伝染病の隔離病棟治療中や刑務所に服役中など、死は迫っていないが自由に行動できない状況で行ないます。

警察官1人と証人1人以上のもとで、遺言者本人が遺言書を作成します。危急時遺言のように他者の代筆は認められていません。なお警察官と証人の署名・押印が必用です。

<船舶隔絶地遺言(隔絶地遺言)>

難航の恐れのない船舶内で死は迫っていないが遺言書を作成したい時に利用できます。

船長または乗務員1人と証人2人以上のもとで、遺言者本人が遺言書を作成します。なお船長または乗務員と証人の署名・押印が必用です。

遺言はどのように書くか

遺言書を作成するためには相続人を確認しておきます。

相続人になれるのは以下のとおりです。

①配偶者

②血族の子(死亡している子については代襲相続人となる孫、さらに曽孫と続く)

③血族の直系尊属(父母のどちらかでも存命なら存命の父母、父母がともに死亡している場合は祖父母、曽祖父母と続く)

④血族の兄弟姉妹(死亡している兄弟姉妹については代襲相続人となる甥姪で、代襲相続人になり得るのは甥姪まで)

※義理の子・親・兄弟姉妹は相続人ではない。

相続人は順位に従って相続を行うことになります。

①配偶者は常に相続人

②子は第1順位

③直系尊属は第2順位

③兄弟姉妹は第3順位

※第1順位の子がいない場合やすべて死亡している(代襲相続人もいない)場合は第2順位の親などの直系尊属が、第2順位である親などの直系尊属がすべて死亡している場合は第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

子・親・兄弟姉妹がすべて相続人になるわけではなく順位に従って相続の可否が決まります。

次に指定相続分として、遺産の相続割合を定めてその内容を記載します。ただ事前に踏まえる点として遺留分(法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1))があります。これは相続人ごとに民法で定められている遺産の最低限の取り分のことです。遺留分を侵害された遺留分権利者は侵害分を請求することができます。遺留分の割合は相続人の組み合わせで変わります。

相続人に該当する人数が複数の場合は人数で均等割します。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、兄弟姉妹に遺留分がないので相続財産の半分が配偶者の遺留分となります。

相続人に存在が分かるようにする

遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議をします。遺言書を作成しても、同様の扱いとなります。遺言書を作成した場合は、その事実を家族など信頼できる方に知らせておき、死後に確認されるようにしておいた方が良いでしょう。

また自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合を発見した場合は、すぐに家庭裁判所の検認を受けなければなりません。検認手続完了後に相続手続きを進めていきます。

ただ遺言書の存在を知った家族が遺言書を発見して、遺言の内容を気に入らない場合は、破棄されてしまう可能性があります。

公正証書遺言は遺言書の原本が公証役場に保管されますが、自筆証書遺言などの場合には、そのようなことがないように注意して保管する必要があります。

自筆証書遺言書の形式

公正証書遺言は遺言内容を公証人が遺言書書面として作成するため、様式上の問題が生じることはありませんが、自筆証書遺言書の場合は、遺言者であるあなたが、作成するため定められた様式を守って作る必要があります。

1.民法で定められた要件

①遺言書の全文,遺言の作成日付及び遺言者氏名を,必ず遺言者が自書し,押印します。

※遺言の作成日付は,日付が特定できるよう正確に記載します。

例)「令和3年3月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)。

②財産目録は,自書でなく,パソコンを利用したり,不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが,その場合は,その目録の全てのページに署名押印が必要です。

③書き間違った場合の訂正や,内容を書き足したいときの追加は,その場所が分かるように示した上で,訂正又は追加した旨を付記して署名し,訂正又は追加した箇所に押印します。

2.自筆証書遺言保管制度を利用する場合の様式

①用紙

サイズ:A4サイズ

模様等:記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。一般的な罫線は問題ありません。

余白:必ず,最低限,上部5ミリメートル,下部10ミリメートル,左20ミリメートル,右5ミリメートルの余白をそれぞれ確保します。余白が確保されていない場合や,余白に1文字でも何らかの文字等がはみ出してしまっている場合は,書き直しになります。

②片面のみに記載します。財産目録も同様です。

③各ページにページ番号を記載します。ページ番号も必ず余白内に記載します。

例)1/2,2/2(総ページ数も分かるように記載します。)

④複数ページある場合でも,ホチキス等で綴じません。

スキャナで遺言書を読み取るため,全てのページをバラバラのまま提出します(封筒も不要です)。

3.自筆証書遺言保管制度において求められる遺言書の記載上の留意事項

①筆記具について

遺言書は,長期間保存しますので,消えるインク等は使用せず,ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具を使用します。

②遺言者の氏名は,ペンネーム等ではなく,戸籍どおりの氏名(外国籍の方は公的書類記載のとおり)を記載します。

※民法上は,本人を特定できればペンネームでも問題ないとされていますが,本制度では,遺言書の保管の申請時に提出いただく添付資料等で,申請人である遺言者本人の氏名を確認するため,ペンネーム等の公的資料で確認できない表記である場合は預かません。

<詳細は「法務省のホームページ」を参照してください>

<詳細は「東京法務局のホームページ」を参照してください>

まとめ

遺言書の作成について書いてきました。

遺言書を作成することによって、相続争いの予防につながったり、自分の官舎をあらわしたりしたい相手や望んだ相手に財産を渡すことが可能となります。長男を事業の後継者としている場合には、長男に自社株を相続させるように遺言書を作成しておくことによって、長男に事業承継をさせることが可能になったりします。同時に他の相続人も考慮をして相続財産をどうするか具体的に決めることもできます。

「自筆証書遺言保管制度」など安心できる保管制度も創設されていますので、自分に合った遺言書の残し方を検討して、後に残される家族の方にも十分な配慮と感謝の言葉を込めた遺言書を残されることをお考えください。

コメント