多くの人が自分の親は、いつまでも元気だと漠然と思っています。そして、ある日突然言動に違和感を感じることが起きます。

今のままでは、一人での生活は難しそうで生活をサポートしてもらうための介護が必要そうだが、自分にも生活や仕事がある。どうしたら良いのか悩んでしまう。

また親の介護が必要になった場合には「自分や家族の医療・介護の費用はどうなるのか」「自力で生活できなくなり、転居や優良老人ホームへの入居費用がかかること」というような費用についての不安が大きな部分を占めます。

そんな時には、介護保険の制度を理解して、自分の生活や仕事を壊すことなく、どのように進めたら良いか理解すると、今後の方針を立てやすくなります。介護保険制度を理解し、介護自体は地域のネットワークの支援者に任せ、ご自身は全体の連絡窓口として調整役を主な役割と考えることが大事です。

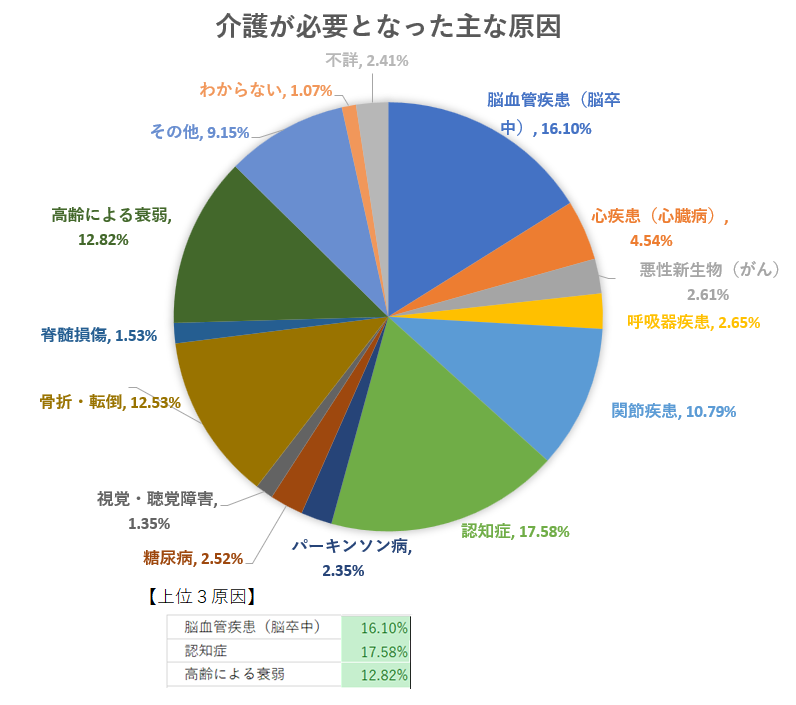

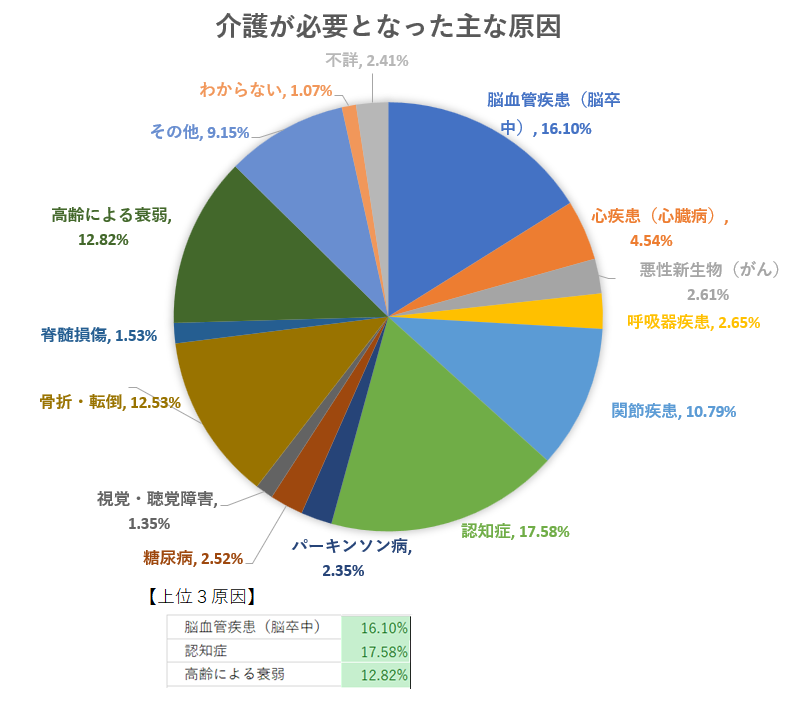

介護が必要になる原因

介護が必要になる原因は多岐にまたがりますが、介護が必要になる原因の上位には「認知症」が「17.58%」。「脳血管疾患(脳卒中)」が「16.1%」。「高齢による衰弱」が「12.82%」となっています。

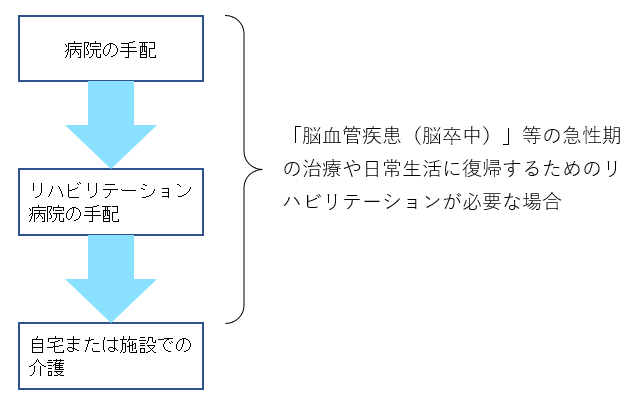

状況としては「脳血管疾患(脳卒中)」のように治療のための病院、リハビリテーション期の病院、自宅や施設での介護サービスの手配、のように利用する病院やサービスのあり方が変わることになります。「認知症」のように「介護サービス」が必要になるケースなど、原因によって検討すべき事項が変わります。

(「令和元年国民生活基礎調査」より)

このように介護が必要となる原因によって検討する事項が変わりますので、以下に主な検討ポイントを記載します。なお「急性期の病院」「リハビリテーション病院」は「脳血管疾患(脳卒中)」等で治療と介護の両方が必要な場合になり、「介護サービス」部分が介護が必要な場合の検討ポイントとなります。

【急性期の病院】

・入退院手続き

・治療費の支払い

・次の病院の手配

【リハビリテーション病院】

・入退院手続き

・治療費の支払い

・介護サービスの手配

・介護保険の認定申請

・介護費用の確認

・自宅介護の場合は自宅改修

【介護サービス】

・施設の場合は入居手続き

・利用する介護サービスの選定

・毎月の介護費用と資産・年金との兼合いを確認

介護が必要になったら最初にどこに相談しようかな?介護の認定は必要なの?

介護保険による介護サービスを受けるには介護保険の認定を受ける必要があります。認定を受けることにより、判定区分が決まり、介護保険の利用可否が決まります。

最初にお住いの市区町村の介護保険窓口に相談をしましょう。

相談内容に応じて、要介護認定の申請が必要と判断できる場合は申請の案内をしてくれたり、地域包括支援センターでの相談が適していると判断できる場合は、対象の地域包括支援センターの紹介をしてくれます。

【介護の判定区分】

| 判定区分 | 概要 | 内容 |

|---|---|---|

| 自立 | – | – |

| 要支援1 | 本格的な介護は必要ないものの、介護予防を積極的にすべき状態です | 要支援1の場合、週2~3回程度の介護予防サービスを利用できます。 要支援の人は、地域包括支援センターに相談することで「介護予防ケアプラン」を作成できます |

| 要支援2 | 要支援1と比較すると、自分でできることが減り、生活の一部で介護や介助を必要とする状態です | |

| 要介護1 | すでに介護が必要な状態です | 起き上がりや立ち上がりが不安定で、何らかの支えを必要とする。 ・「電話の使い方」「買い物」「金銭管理」「薬の内服」などの能力が低下している。 ・認知機能が低下し、混乱や理解低下が見られる |

| 要介護2 | 要介護1よりも介助が必要になります。 ・自力で立ち上がったり歩いたりすることが困難。 ・排泄や入浴などの日常生活においても、部分的な介護が必要となる | |

| 要介護3 | 生活を通してほぼ全面的な介護が必要となります。 ・立ち上がりや歩行などが自力ではできない。 ・排泄、入浴、着替えなどの日常生活でも全面的な介助が必要となる | |

| 要介護4 | 介護なしに日常生活を営むことが困難。 ・介護がなければ、食事や排泄などの日常生活もできない。 ・移動が難しく車イスを使用する場合が多い。 ・理解力の低下が見られ、問題行動も多い | |

| 要介護5 | 寝たきりであることが多く、介護なしの日常生活がほぼ不可能になります。 ・寝たきりが多い。 ・日常生活全般すべてで介助が必要。 ・理解力や判断力が乏しく、意思疎通も困難な場合が多い |

仕事と介護を両立するための支援には何があるのか

| 制度 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 介護休業制度 | 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の 期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。なお「対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できます」 | 休業期間中に、自分が介護を行うだけでなく、仕事と介護を両立できる体制を 整えることが大切です |

| 介護休業給付 | 雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす方は、介護休業期間中に休業開始時賃金月額の67%の介護休業給付金が支給されます | 詳細はお近くのハローワークに問い合わせましょう |

| 介護休暇 | 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇です | 通院の付添いや介護サービスの手続代行やケアマネジャーなどとの短時間の打合せにも使用できます |

| 所定外労働の制限(残業免除) | 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するために申請した場合、会社は所定外労働を免除しなければなりません | 「利用期間/回数」は1回につき、1か月以上1年以内の期間。回数の制限はありません |

| 時間外労働の制限 | 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するために申請した場合、会社は、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせることはできません | 例外として「事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は労働者からの請求を拒めます」という規定があります |

| 深夜業の制限 | 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するために申請した場合、会社は、深夜に働かせてはいけません。 ※深夜業とは、午後10時から午前 5 時までの労働のことです | 1回につき、1か月以上 6か月以内の期間。回数の制限はありません |

| 短時間勤務等の措置 | 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための、所定労働時間の短縮等の措置のことです | 「短時間勤務等の措置」は 会社によって利用できる制度が異なります |

介護しなければいけない状態になった場合は、制度やサービスを活用して仕事と介護を両立できる体制を整えることが大切です。

介護費用が高額になった場合には、どうしたら良いのか?

利用者負担は所得等に応じて1~3割となり、高額になってしまった場合の負担軽減制度もあります。

要介護または要支援の認定を受け、介護保険サービスを利用した場合の利用者負担割合は、本人の所得等に応じて介護サービスにかかった費用の1〜3割となります。

【介護保険利用者負担】65歳以上

| 本人の合計所得金額 | 年金収入+その他の合計所得金額 | 負担割合 | |

| 単身世帯 | 二人以上世帯 | ||

| 220万円以上 | 340万円以上 | 463万円以上 | 3割 |

| 280万円以上340万円未満 | 346万円以上463万円未満 | 2割 | |

| 280万円未満 | 346万円未満 | 1割 | |

| 160万円以上220万円未満 | 280万円以上 | 346万円以上 | 2割 |

| 280万円未満 | 346万円未満 | 1割 | |

| 160万円未満 | – | – | 1割 |

介護保険施設を利用する場合は、利用者負担のほかに居住費、食費、日常生活費等の負担が発生します。

利用料が高額となった場合

介護で自己負担が高額になったときは、個人や世帯の所得によって決められている月々の負担限度額を超えた分が介護保険から支給されます。(厚生労働省のリーフレットより)

| 区分 | 負担の上限額 (月額) |

|---|---|

| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |

| 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円 (年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |

| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |

| 世帯の全員が市町村民税非課税 ※(上記に該当のうち)前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) |

| 15,000円(個人) | |

| 生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |

高額介護サービス費とは、1カ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。一般的な所得の方の負担限度額は月額44,400円です。

まとめ

親や家族に介護が必要な状況になった場合には、介護保険の対象となるかの認定を受ける以外にも、各種制度を利用して仕事と介護の両立をするための体制を整えることが大事になります。

また介護にあたって各種制度を利用とした場合に、不利益な取り扱いを受けたり、ハラスメントを防止するための措置が事業主に義務付けられています。

■介護休業等を理由とする不利益取扱いの禁止

介護休業等を申出・取得したことを理由とする、解雇、雇止め、降格などの不利益な取扱いを禁止しています。

■介護休業等に関するハラスメントの防止

介護休業等に関するハラスメント防止対策を行うことは、事業主の義務です。

【相談窓口】

下記の相談窓口が用意されています。

・相談窓口のご案内

(都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせください。)

コメント