2025年に予定される次期年金制度改正に向けて厚生労働省で議論が始まった。少子高齢化の進展で厳しさを増す中で、議論のポイントとなっている内容について案内します。

・基礎年金の保険料拠出期間の延長

・給付抑制措置の前倒し終了

・厚生年金の適用拡大

2022年10月26日の日経新聞に「年金小手先の改革限界」として、2025年の次期年金制度改革に向けた、厚生労働省の議論についての報道がありました。テレビのニュースでも触れていました。

想定される制度改正の主な論点として三点あげられています。

1.基礎年金の保険料拠出期間延長

保険料の納付期間を「20歳から59歳(40年間)」までを「 20歳から64歳(45年間)」までとし、その分支給を拡充する案。

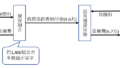

この場合、給付所得者はほとんどの場合で65歳までの雇用確保が図られており、雇用期間中は厚生年金保険料の支払いが続いているため、実質的な負担の増大はありません。ただし自営業の方については、国民年金の保険料納付期間が延びることになり、その間の保険料負担が増加することになります。

<厚生年金と国年(基礎)年金の保険料負担の関係はこちら>

2.給付抑制措置の前倒し終了

給付抑制(マクロ経済スライド)の前倒し終了をして、基礎年金の目減りに歯止めを図り、それに合わせて、「厚生年金での下支え」や、「国庫負担(数兆円規模になる模様)」が検討される、とのことです。

この考え方は、厚生年金の保険料を使って、国民年金(基礎年金)の下支えをしたり、さらに税金(国庫負担)による補填を行なっていくものとなります。

マクロ経済スライドは2004年に導入されるも、想定外のデフレと高齢者(投票率の高い層)への配慮から2015年まで発動されなかった制度です。そのため2016年にマクロ経済スライドの繰越分を算入する制度が成立しました。

当初に設計した年金の取り扱いが、出来なかったために今までの歪みが溜まっています。

3.厚生年金の適用拡大

これは、現在厚生年金の対象とならない50人以下の事業所のパートさんや、個人事業所の多い、飲食店や旅館の従業員に加入対象を広がるものです。厚生年金の対象を拡大した場合、「従業員にも会社にとっても負担の増加」につながります。ただ「従業員にとっては老後の安心」になります。

年金の制度は

・人生に関わる大事な部分を占めています。

・公的年金とは別に資産形成できる人は資産形成すれば良いのですが、多くの人の老後にとって、公的年金は大切なもりとなります。

・今後の年金制度改革がどのような方向に進むのか注視していきましょう。

<年金改革について>

2022年10月:社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の年金部会始まる。

2024年 :年金財政検証

2025年 :厚生年金の報酬比例部分のマクロ経済スライド終了

2025年 :次期年金制度改革(検討中の部分です)

2047年 :基礎年金のマクロ経済スライド終了※課題になっている部分です

コメント